平台名称:西北旱区玉米生物学与遗传育种重点实验室

平台负责人:薛吉全

产业研究方向:玉米遗传育种

平台介绍:围绕西北旱区玉米学科发展前沿和产业需求,以玉米种质改良、优异基因挖掘和育种技术创新为重点,以重大自主品种选育为支撑,以揭示干旱地区玉米抗旱、抗病、籽粒脱水、耐低氮等重要农艺性状的生物特性为目标,通过筛选出适应旱区核心玉米种质与骨干亲本自交系,创制出具有抗旱、抗病、宜机收和耐低氮的优异玉米种质,培育高产高效抗病宜机收玉米新品种;开展重要性状遗传解析,建立多点联合测试评价体系,助力新品种培育。

创新成果介绍:

创新成果一:陕A群、陕B群杂种优势群构建、改良与利用

针对种质创新能力不强、育种材料交换不畅,以理论和技术创新为基础,构建陕A群、陕B群2个杂种优势群,通过实行“五统两分”改良方案,免费发放,开放育种,开展大联合、大协作,与30家科研院所和企业进行17轮多点联合改良,形成种质协同创新育种模式。基于此,选育了KA、KB系列玉米自交系40多份,审定品种50多个,合作单位审定品种10多个。在国内率先走出玉米种质协同创新育种新模式,有效破解种源创新“堵点”和“难点”。

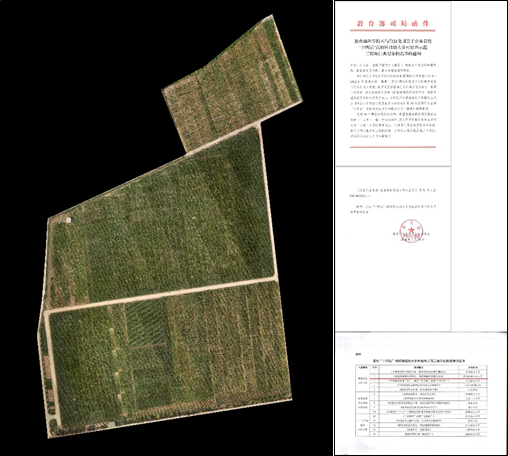

标志性成果二:耐密抗逆高产宜机收玉米新品种培育

以自主构建的陕A群、陕B群选育的玉米自交系培育了陕单650和陕单660等耐密抗逆高产宜机收玉米新品种。这两个品种具有高产、耐密、抗病、适宜机械籽粒直收(田间倒伏率低、籽粒水分水低、籽粒破损率低,站秆时间长),适应地区广(春夏播均可种植),已通过国家黄淮海夏玉米区、东北区春玉米和西北区春玉米区品种审定。陕单650入选2023年国家农作物优良品种推广目录,陕单660入选2025年国家农作物优良品种推广目录。

标志性成果三:克隆了一系列抗旱、耐热、抗病等重要性状相关基因

围绕抗旱、抗病、籽粒脱水、抗病等重要性状,建立了高通量玉米耐旱、抗病、籽粒水分无损精准测试技术平台,定位并验证了拥有自主知识产权的ZmATG8C(耐热)、ZmACD111(籽粒脱水)、ZmIDH5(抗旱)、ZmLHT1(抗病)、ChSK1(抗病)等,解析了重要性状的遗传基础。精细定位了抗玉米茎腐病的主效位点qRfg7和qRfg8,抗穗腐病qFER1.02、qFER3.03和qFER4.03,籽粒脱水qKMC4、qKMC3、qRfg3-2,开发了紧密连锁的分子标记,为实现多基因聚合培育宜机收玉米品种打下了良好的基础。

标志性成果四:建立了基于陕A群、陕B群两个杂种优势群的全基因组选择育种体系

建立以生物信息学和机器学习技术为依托的大数据驱动的杂种优势预测模型和智能设计育种技术体系,基于陕A群、陕B群选育的玉米自交系在多点的产量数据,结合高密度SNP检测结果,建立基于基因型、表型数据结合的杂种优势预测技术,预测精度为0.3 - 0.6,验证性良好,陕单619、陕单650、陕单658、陕单676、陕单680、陕612、陕单697、陕单679等 8个品种在国家、省级区域试验站中表现突出,4个品种通过国审。

版权所有 西北农林科技大学农学院 我们的位置 您好,您是第位访客